Un análisis académico rastrea más de un siglo de transformación urbana y política en la capital jalisciense.

Guadalajara, Jalisco.- Desde comienzos del siglo XX y hasta los primeros años del XXI, Guadalajara pasó de ser una ciudad regional a consolidarse como una metrópolis de escala nacional. Sin embargo, su crecimiento ha sido marcado por la fragmentación institucional, la expansión desordenada y la ausencia de un modelo efectivo de gobernanza. Así lo documentan los investigadores Carlos Riojas y Alejandro Arjona, del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de la Universidad de Guadalajara, en el artículo “La Zona Metropolitana de Guadalajara: hacia una metrópolis (1910–2020)”, publicado en la Revista Estudios Históricos Sociales.

Los autores dividen el proceso metropolitano en tres grandes etapas:

-

Ciudad regional (1910–1940)

Guadalajara fungía como centro económico, político y cultural del Occidente mexicano, pero con una proyección limitada al ámbito regional. Durante este periodo, el crecimiento fue moderado y la configuración territorial se mantuvo compacta. -

Metrópolis industrial (1940–1980)

A partir del impulso de la política de sustitución de importaciones, la ciudad experimentó un acelerado crecimiento demográfico y económico. Se desarrollaron corredores industriales y se incorporaron nuevos fraccionamientos. Sin embargo, este crecimiento se dio sin una planeación urbana integral, generando los primeros signos de dispersión territorial. -

Metrópolis global (1980–2020)

En las últimas décadas, Guadalajara ha buscado posicionarse como una ciudad con proyección internacional, con base en sectores como la electrónica, el software y el turismo médico. Al mismo tiempo, enfrentó una expansión desbordada hacia los municipios conurbados, acompañada de una creciente desigualdad urbana y tensiones por el control del territorio.

Falta de gobernanza y fragmentación institucional

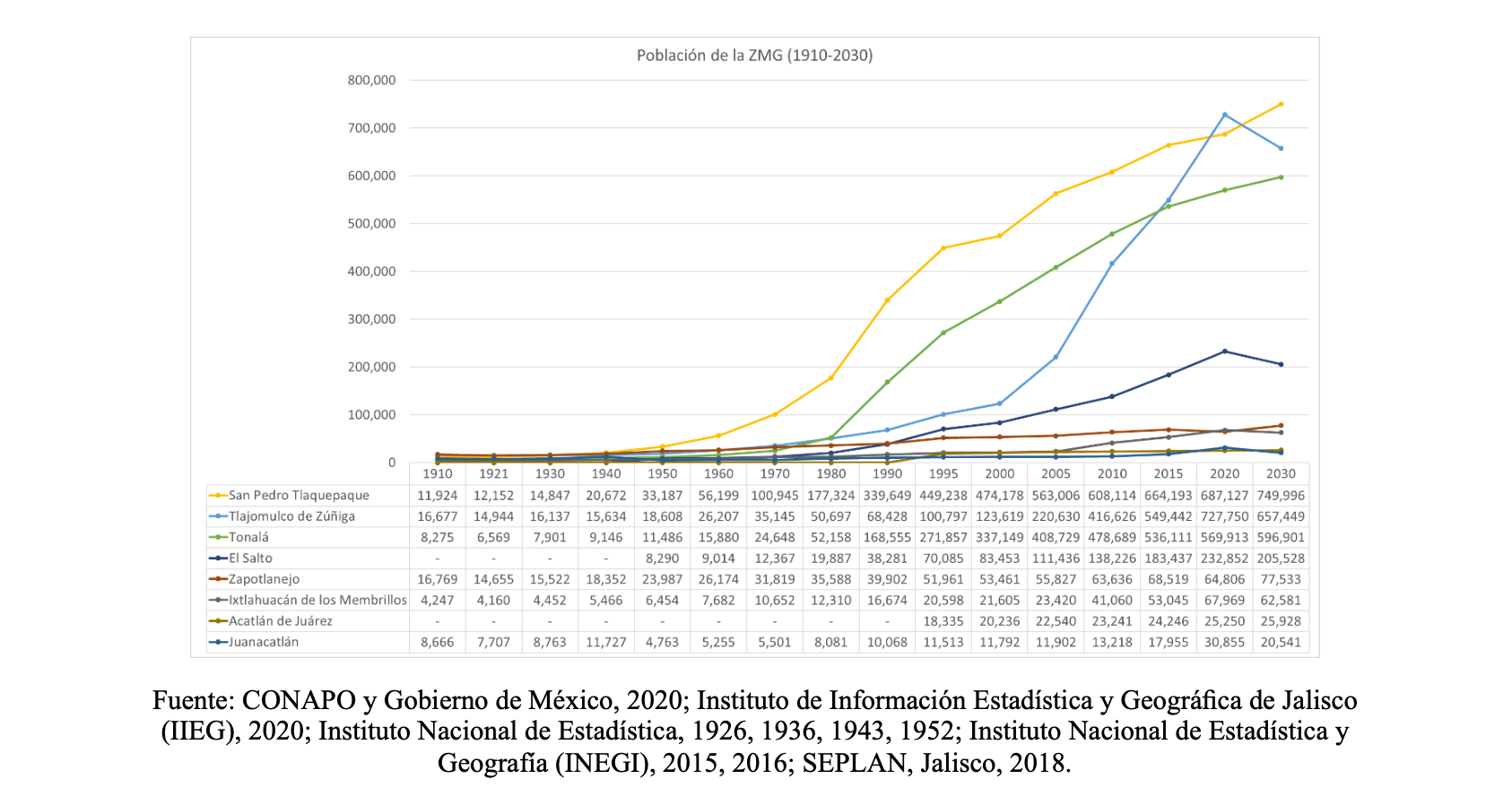

Uno de los hallazgos centrales del estudio es que, pese a la consolidación territorial de la metrópolis —que abarca nueve municipios y concentra más del 60% de la población estatal—, no se ha logrado una estructura de gobernanza metropolitana efectiva. Los intentos de coordinación intergubernamental han sido parciales y sin capacidades vinculantes.

En 1980 se conformó el Comité de Planeación para el Desarrollo de la Zona Conurbada de Guadalajara, y en 2014 se creó el Instituto Metropolitano de Planeación (IMEPLAN), pero los autores advierten que estos organismos carecen de poder ejecutivo y presupuestos propios. Como resultado, las políticas metropolitanas suelen estar sujetas a los ciclos políticos y a las prioridades particulares de los gobiernos municipales y estatal.

Además, los autores destacan la persistencia de una asimetría territorial: mientras municipios como Zapopan, Guadalajara y Tlajomulco concentran inversiones y servicios, otras zonas padecen rezagos en infraestructura, movilidad y acceso a vivienda digna. Esto ha generado conflictos socioespaciales, como la urbanización de áreas protegidas, el despojo de ejidos y la precarización de nuevos asentamientos urbanos.

Una metrópolis con tensiones territoriales

El artículo señala que la expansión de la ciudad no ha sido solo un proceso físico, sino también político. Las disputas por el control del territorio, los servicios y la planeación se han intensificado en las últimas décadas. Los casos del conflicto por el vertedero de Picachos o las tensiones por la construcción de desarrollos inmobiliarios en áreas agrícolas son solo algunos ejemplos.

“La Zona Metropolitana de Guadalajara es más que una ciudad extendida: es un espacio fragmentado, con múltiples centros de poder, agendas divergentes y mecanismos de coordinación débiles”, sostienen Riojas y Arjona.

Ambos investigadores concluyen que el futuro de la metrópolis depende de una reforma profunda de su estructura de gobernanza, que incorpore mecanismos democráticos, presupuestos metropolitanos y una visión territorial de largo plazo.

El texto fue publicado bajo una licencia Creative Commons y está disponible en la revista Estudios Históricos Sociales, número 182 (2024).