Hurgar con catalejos

Amado Aurelio Pérez

MARTÍN ADÁN

Me gusta andar por las calles algo perro, algo máquina, casi nada hombre.

Martin Adán

La biblioteca, en que me siento a escribir, congrega a gran número de lectores, dos, tres de ellos, ratones de la biblioteca, se interesaron en conocer mi opinión sobre la obra de Mario Vargas Llosa. De forma pedante les confesé: leí La ciudad y los perros, pero era muy joven y me deslumbroóóó.

Para ellos y a manera de agradecimiento por la amistad que me brindan, escribo esta columna que también involucra al autor de Pantaleón y las visitadoras. El objetivo que espero cumpla, entre los lectores de esta columna y los visitantes a la Iberoamericana, es una sencilla invitación a disfrutar de un poeta que me descubrió el nobel.

Martín Adán, quien había nacido en un hogar que respiraba literatura en 1908, se despidió del mundo dejando tras de sí un legado literario inigualable. Sin embargo, su vida no fue solo versos y rimas; estuvo marcada por una búsqueda constante del sentido en medio del caos.

A los 16 años este precoz literato que aún no se llama Martín Adán, PRESENTA a José Carlos Mariátegui los originales de la novela que había escrito: La casa de cartón.

El ilustre pensador, entonces director de la revista Amauta le ofrece a Rafael de la Fuente publicar la obra entera por fascículos. El joven escritor accede, pero, aún no inoculado por la vanidad, solicita que se le publique bajo seudónimo.

– “Elíjalo usted”, le plantea Mariátegui, quien es hasta hoy el único testimonio que del origen del seudónimo se tiene. De la Fuente, responde prestamente: “Martín Adán”.

Y preguntado por un Mariátegui sorprendido: -“Y, ¿por qué Martín Adán?”- “Para recordar al mono de Darwin y al Adán de Dios”- habría contestado Rafael de la Fuente.

“La sociedad se ha vuelto performativa e hipócrita y, por eso, se emborracha de tecnología, la modernidad fue la fe en el individuo racional y la apología del capitalismo”, sostuvo este poeta, con una intuición que parecería representar, por el contrario, a un sujeto que no está seguro de poder manejar su propio destino porque se ha descubierto sometido a una nueva presión y a nuevas formas de poder. “Estoy sin pasado y con un futuro excesivo”, dice para señalar, con agonía, una identidad que se ha descentrado —que no entiende bien lo que sucede—, pero que insiste en defender algo de su propia singularidad. “No estoy muy convencido de mi humanidad; no quiero ser como los otros”, dice enfáticamente.

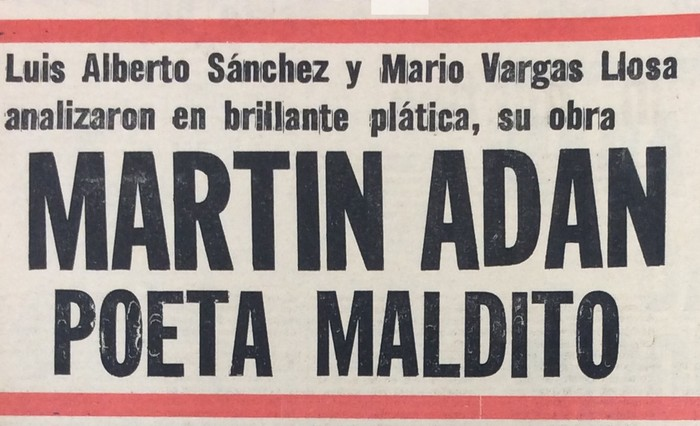

Como toda buena historia, la que cuenta la vida de Martín Adán tiene varias versiones. Una de éstas lo describe como poeta maldito y fueron Mario Vargas Llosa y Luis Alberto Sánchez los primeros en llamarlo así; En el Instituto Nacional de Cultura de Perú, con motivo de la presentación de “Diario de poeta”, evento al que obviamente el poeta no fue, en 1975.

Sobre este episodio va la imagen que ilustra esta publicada a tres páginas en el diario Correo de la ciudad de Lima, del 2 de julio de 1976 por Javier García Márquez. Autor de la columna que sirve de referencia bibliográfica.

“La poesía parece un juego y, sin embargo, no lo es. El juego reúne a los hombres, pero olvidándose cada uno de sí mismo. Al contrario, en la poesía los hombres se reúnen sobre la base de su existencia.” Estas palabras de Heidegger sobre la esencia de la poesía ajustan perfectamente en la obra misma de uno de los poetas más grandes de la lengua española y considerada actualmente como una de las fuentes fundamentales de la poesía peruana contemporánea: Martín Adán”. Escribió en Material de Lectura de la UNAM. SERGIO MONSALVO

Adán, quien murió a principios de 1985, comenzó curiosamente con una novela que le abrió el camino: La casa de cartón, para después trasladarse a la poesía con La rosa de la espinela (1939), Travesía de extramares (Sonetos a Chopin) (1960), Nuevas piedras para Machu Picchu (en coedición con Pablo Neruda y Alberto Hidalgo, 1961), Escrito a ciegas (carta a Celia Paschero, 1964), La mano desasida (1964), La piedra absoluta (1964), De lo barroco en el Perú (1968) y Diario de Poeta (1975).