La historiadora y periodista colombiana hace un homenaje al “Rebelde del acordeón”, que pasa por su encuentro con la cumbia mexicana y algunos de sus más destacados intérpretes.

Taína Trujillo Carrasco

Era una noche de inicios de los 90 en Guadalajara. Yo estaba recién llegada a la ciudad y asistía a una fiesta, por avenida Chapultepec, cuando identifiqué que entre el bullicio sonaba la canción 039. No era la voz de Alejandro Durán, sino la de alguien que no conocía. Es más, no era vallenato lo que escuchaba sino una versión cumbianchera que no me pareció rara, acostumbrada como ya estaba a oír la “música tropical”. Empecé a tararear y se me acercó un enfiestado que me preguntó si yo era colombiana. Sí, le contesté, y él inmediatamente agregó: ¿y entonces cómo es que conoce a Mike Laure? ¿A quién?, dije yo, arrepintiéndome de la pregunta inmediatamente, como suelo hacer cuando me descubro despistada. Mike Laure, el de El Salto, Jalisco, el que aún no era icono rescatado por las “nuevas” lecturas de la cultura popular, se convirtió en fuente de mi curiosidad musical y con él fui descubriendo una ruta del viaje sonoro que era evidente entre México y Colombia. Para nadie que haya nacido en Colombia es ajena la música ranchera, el corrido, Cantinflas o Pedro Infante. No quiero hablar del Chapulín Colorado, que tuvo más asistentes en su visita a la Feria del libro de Bogotá, la FILBO, que Carlos Fuentes. Existen versiones locales de música mexicana que se corean a grito herido con un dejo que es fácil de identificar para quien haya escuchado al mariachi Vargas, lo mismo que cuando suena una cumbia mexicana y se trasluce el ajúa, por más buenas que sean la interpretaciones.

Empecé, pues, a escuchar a Los Cometas a la par que buscaba respuestas. Quería saber cómo es que habían llegado la cumbia y el vallenato a México y cómo es que aparentemente nadie se daba cuenta del origen de lo que se escuchaba, pues en la conversación de aquella fiesta me aseguraron una y otra vez que el 039 era de Mike Laure, ¡cómo chingaos no, si aquí ha sonado desde siempre! Y así.

Yo había bailado en mi adolescencia esa de “qué linda secretaria es la que tiene usted, una igualita a ella quisiera yo tener”; bueno, en los primeros años una “se baila hasta la movida de un catre”, decimos en Colombia, pero en los 90 me preguntaba cómo es que una rola tan rancia había llegado a mi edad adulta y tan lejos. Busqué quién era el autor y encontré información tan curiosa que tengo que contar. Si buscaba por “La Secretaria” me salía desde Daniela Romo hasta Mocedades, pasando por El cuarteto imperial, que son los de la interpretación original; Nelson Kanzela –que el el corrector, muy solidario conmigo en gustos musicales, insistía en escribir Cánsela–; Los Wawancó, para que los yorubas mueran de un retortijón; Rodolfo Aicardi; un cantante jalapeño del que olvidé su nombre y, obvio, Mike Laure. Estoy segura que en aquellos años leí que el 039 era de Mike Laure y que él lo rebautizó como Cero 39. Ahora voy a ver y nada de aquello aparece, porque ya se sabe la verdad: por fin se le hizo justicia a Alejandro Durán, aunque no creo que se haya enterado de las peripecias de su creación, y la verdad tampoco creo que le hubiera importado, si bien hubo un tiempo en que nadie, absolutamente nadie nacido fuera del Valle de Upar o la Costa Caribe colombiana era considerado un digno intérprete del vallenato. Con la cumbia no pasa eso, quizás porque ahora hay versiones peruanas y argentinas de esa música de negritudes, que se bailaba en las playas durante las horas de descanso del trabajo de esclavitud, bajo la luz de las velas y el sonar de los tambores.

En mis búsquedas no encontré mucho sobre el origen de la popularidad de la cumbia y el vallenato en México. Eran tiempos en los que Internet no estaba tan nutrido como ahora, que si se busca la receta del pan de la abuelita corremos el riesgo de encontrar la de la propia. Fue hasta empezando los años 2000 que me senté a hablar con los integrantes del grupo El Gran Silencio, después de que le abrieran el concierto a Puerto Candelaria la segunda vez que Colombia fue el país invitado de honor a la FIL. Sí, señoras y señores, quienes abrieron el concierto de Colombia fueron los de El Gran Silencio, y pusieron a saltar ska vallenateado y cumbianchero a mi paisanada; voló polvo en la explanada y el órale parceros fue uno solo. Es una delicia cuando se amplían las fronteras de la cultura, de las identidades, porque entonces los nacionalismos pasan a ser recuerdos.

Y ya lo que les voy a contar puede ser tradición oral o chisme, porque en esta pandemia quedé por fuera de mi casa y no tengo los archivos a la mano, pero aquella noche hablé intercaladamente con Tony y Cano Hernández, líderes de El Gran Silencio, quienes me hicieron un relato hermosísimo sobre las fiestas callejeras de Monterrey y la manera en que sus tíos les allegaron la músicacolombia, que para entonces no se llamaba así, porque eran los años 70 y el chúntaro style apenas encontraba ruta sin bautizo. No recuerdo si los tíos eran sonideros, pero sí que esos personajes, los sonideros, tenían contacto con las emisoras y las disqueras colombianas, que para entonces estaban reunidas en Medellín porque ahí estaba el negocio duro, según me contó hace poco José Joaquín Martelo, uno de los Hermanos Martelo, prestigiosa orquesta de Colombia que en esos años tuvo su apogeo. Tony y Cano Hernández no pasaron por la interpretación de la cumbia, ellos se la bailaron y se nutrieron de ahí para expresar su tiempo musical, su paso de puro gavilán. Me dijeron que la músicacolombia se instaló con los migrantes que no lograron pasar al otro lado, y yo me imaginaba que seguramente se habían quedado en los barrios marginados y que se habían visto en el ritmo del trapo que protege la muñeca y el baile agachado en círculos, con la pobreza y las ganas de vivir que los había hecho llegar tan lejos.

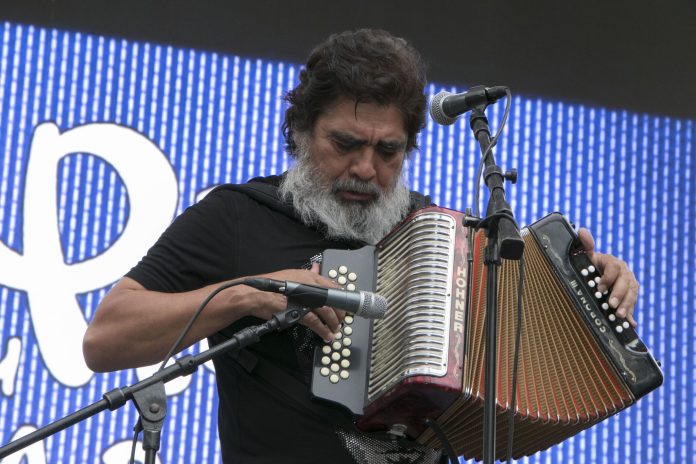

El que sí pasó por la interpretación de la música tropical, y con el que también conversé sobre el tema del vallenato y la cumbia norteñas, fue Celso Piña.

A Celso lo conocí en la Ciudad de México. Había estado en uno de sus conciertos en Guadalajara y me quedé boquiabierta con su sonido. No era el de un vallenatero tradicional, él ya había encontrado su propio swing, pero qué sabroso sonaba su acordeona, con cuánto gusto se mecía al son de la músicacolombia, con qué placer terminé bailando la “Cumbia sobre el río” como si me viniera de cuna.

Esa vez que hablé con él iba a abrir el concierto de la Maldita Vecindad en el Zócalo, y el que me dejó entrar a la prueba de sonido fue Pacho Paredes, el exbaterista maldito que había sido mi compañero en la ENAH. Cuando ya todo estaba listo, platicamos como si fuera en secreto, porque yo no saqué la grabadora, y entonces me contó que en su familia había músicos que tocaban en fiestas de cumpleaños y de barrio, que él era parte de esa agrupación, pero que no le llegaba al alma ese sonido como sí le pasaba con el vallenato. Movía la cabeza de lado a lado mientras decía con risita: “no me gustaba, no me gustaba; era más chido el sonido del acordeón colombiano, porque es muy distinto, ¿eh?”. Él decía cumbia y música tropical; sabía que era muy diferente la cumbia colombiana de la que se llama tropical. Celso tenía oído fino, había sentido el acordeón de Alfredo Gutiérrez y se le había convertido en una obsesión sacar ese sonido de las teclas de su cajita, acostumbrada a tocar norteña. Sus amigos y familiares lo miraban como loco: pues sí, ¿a quién se le ocurría encerrarse por horas en una cochera a seguir el ritmo de un LP que traía “Capullito de rosa” hasta encontrar el tono? Discos y discos rayados, agujas y agujas rotas que iban haciendo la tarea de surcar el vinilo para decantar el aire musical. Me dijo que para lograr el sonido vallenatero alguien le había dicho que al acordeón colombiano se le sacaba una plaquita de la caja, que era lo que le daba el sonido especial. Años después se lo comenté a una chica acordeonista y me miró con cara de “te timó”, y seguramente sí, pero no tengo la menor duda de que la Acordeona Piña estaba amaestrada para lograr su particular sonido, que esa caja que guardó como reliquia tiene grabadas en su interior las horas de búsqueda y los hallazgos.

Celso Piña me conmovió. Ni él ni su Ronda Bogotá conocían Colombia. Lo más cerca que habían llegado al país de su inspiración era haber hecho bailar a Gabriel García Márquez en un concierto en Monterrey. Yo le pregunté si de verdad le daban ganas de conocer o qué. Se paró y me dijo: “Pero claaaro. Yo no sé lo que voy a hacer cuando por fin llegue a conocer Colombia”. Me dijo que varias veces había querido asistir a un festival vallenato, “pero es que los músicos colombianos son como celosos, quién sabe…”.

Nos despedimos. Horas después se subió al escenario y tocó como siempre, es decir, “como nunca”. En un momento dado dijo: por aquí debe haber una colombiana a la que le voy a dedicar esta rolita. Y que suena el 039. Y que se me agua el ojo. Y que lo guardo para siempre en mi alma, porque en mi corazón ya lo tenía.

Celso Piña no logró asistir nunca a ese festival anual del vallenato que se celebra en la linda Valledupar; la tradición que se encajona hasta quedarse tiesa no lo invitó, pero llegó a Bogotá con su Ronda Bogotá y se gozaron la noche con la muchachada que murmuraba: es bueno, es bueno, mientras brincaban y se sonreían por la rareza que ya habían escuchado en la radio y que solamente por una noche iba a estar en la fría pero acogedora ciudad.