La sombra del monoteísmo

Carlos Delgadillo Macías

Lo verdadero y lo falso

“La distinción mosaica o el precio del monoteísmo” es un ensayo del egiptólogo alemán Jan Assmann en el que intenta ampliar, corregir y aclarar lo expuesto en “Moisés el egipcio”.

Un supuesto de ambas obras es que el monoteísmo inaugura la época de las “religiones secundarias” sobre las “religiones primarias” que, sin embargo, subsisten de una u otra manera, como un trasfondo reprimido y latente.

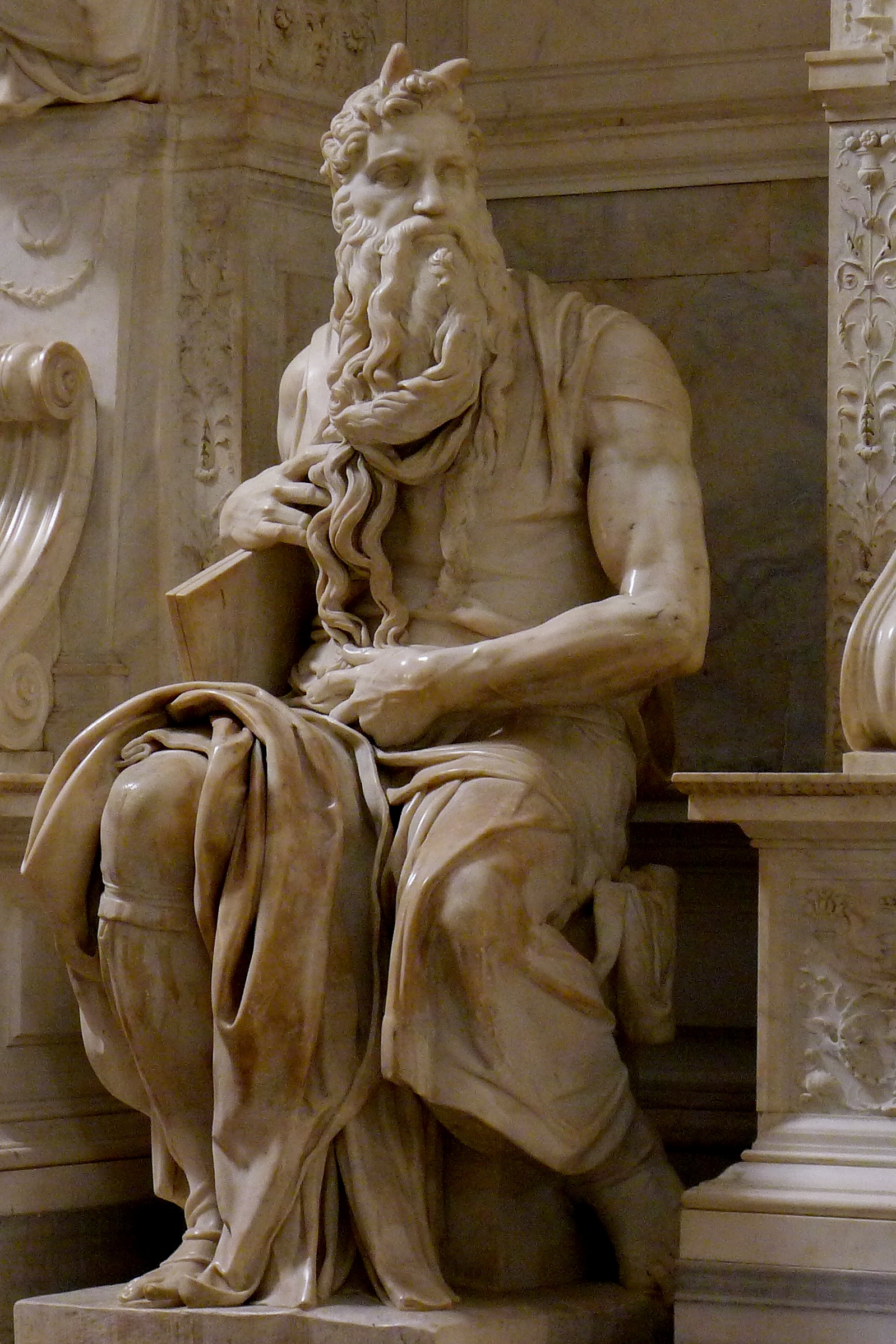

Las religiones primarias serían más apegadas a lo sensible, los politeísmos y cosmoteísmos que postulan divinidades inmanentes y representables, con el rito como eje cultual, dirigido por sacerdotes. En cambio, las religiones secundarias serían más alejadas de lo sensible, basadas más bien en textos sagrados y su exegesis. Como en el judaísmo y el islam, la imagen sensible de lo divino estaría restringido o prohibido y se apelaría a una religiosidad más abstracta e intelectual.

Sin embargo, el concepto más importante sería lo que Assmann denomina “distinción mosaica”: la demarcación, por primera vez en la historia, entre “religiones verdaderas” y “religiones falsas” o entre el único dios verdadero, presentado por las religiones monoteísmos, y los dioses falsos, de todas las otras religiones. A partir de esa demarcación epistémica (verdadero / falso) y ontológica (existente / inexistente) se defiende también la idea de que sólo en el marco de la verdadera religión y a partir de lo mandatado por el único dios puede surgir la justicia en el mundo.

Assmann denomina al monoteísmo “contrarreligión” porque su propio perfil se recorta en contra de las religiones anteriores. El judaísmo, que se aísla “hacia dentro” o se segrega como una religión aparte y diferentes de todas las demás, así como el cristianismo y el islam, que, en cambio, han tendido a la expansión, la segregación o incluso la eliminación de otras religiones, coinciden en defender a su deidad como la única en contraposición de los demás dioses. Sus textos sagrados serían también los únicos, revelados por la divinidad y depositarios de la verdad, en contraposición de las cosmogonías, cosmologías y tradiciones míticas y religiosas anteriores y posteriores.

En esto, Assmann halla paralelismos con lo que sería la “distinción parmenídea” entre lo verdadero y lo falso, según la estricta lógica de la escuela eleata fundada por Parménides de Elea (siglos VI – V a. C.) y continuada por pensadores como Zenón y Meliso. A partir de los axiomas “Lo que es es” y “Lo que no es no es” se deduce una serie de verdades evidentes y se desecha lo que sólo puede ser “aparente” o digno de “opinión”, pero no de conocimiento, incluyendo los datos provenientes de la sensibilidad.

El retorno de la sombra

Tanto la distinción mosaica como la parmenídea podrían servir de ejemplo del mecanismo identificado y expuesto por Eugenio Trías en “La sombra de la filosofía”. Ahí, el pensador español acumula ejemplos de cómo la filosofía occidental se ha atribuido el papel de ofrecer los criterios que permiten distinguir entre lo verdadero y lo falso. En ese camino, los filósofos han tenido necesariamente que definir la no-filosofía, el no-conocimiento, para trazar los límites de la filosofía y el conocimiento.

Así, según Trías, Platón ha tenido que darle forma a la “sofística” para, a partir de la distinción con ella, darle contorno a lo que sí sería filosofía. O Kant, que ha tenido que tratar de lo que no es posible de conocer para entonces visualizar el campo de lo cognoscible. Ya en el siglo XX, los positivistas lógicos han tenido que darle perfil a la “metafísica” y los “pseudoproblemas” para entonces presentar los rasgos del conocimiento científico. La filosofía, concluye Trías, necesita su “sombra”, su contraparte, como eso que ella no es, para comprenderse a sí misma, delimitar lo que se puede conocer y lo que puede considerarse verdadero.

De manera análoga, los monoteísmos se han construido en polémica con las “falsas religiones” y con los “falsos dioses”, que constituirían su sombra.

Antes que Moisés, el faraón Akenatón (siglo XIV a. C.) habría emprendido la primera reforma religiosa de la que se tenga noticia que implicó el cambio del politeísmo al monoteísmo. Impuso el culto a Atón, el disco solar, del que no permitió representaciones antropomórficas o zoomórficas, como era costumbre con los dioses del panteón egipcio. Ordenó la construcción de una nueva capital, Amarna, y contrarrestó el poder de la casta sacerdotal tradicional, abriendo lo que se conoce como “Período de Amarna”.

No obstante, sus objetivos no fueron continuados por sus sucesores, que, antes bien, reinstauraron el politeísmo e intentaron borrar todo registro y testimonio de su reforma religiosa, política y estética. Amarna quedó abandonada y el culto a Atón quedó como un experimento y una experiencia “traumática”. Assmann sostiene que el antisemitismo habría tenido su origen cuando, siglos después, los egipcios habrían tenido contacto con el pueblo judío y su monoteísmo. El trauma colectivo provocado por Akenatón habría dejado huellas mnémicas y una tendencia hostil hacia la religión hacia un único dios.

Si, en este ejemplo, el monoteísmo habría “retornado” luego de haber sido “reprimido” y haber pasado por un periodo de “latencia”, para provocar fobia en los egipcios, también, según Assmann, el cosmoteísmo (una forma de panteísmo, podríamos decir) que sería lo verdaderamente opuesto al monoteísmo y que ha sido vencido por éste (reprimido), no ha dejado de retornar en occidente, luego de periodos de latencia (negritas mías):

Lo contrario del monoteísmo no se llama politeísmo, ni siquiera paganismo e idolatría, sino cosmoteísmo, la religión del dios inmanente y de la verdad velada, que se muestra y oculta en miles de imágenes, imágenes que no se excluyen lógicamente, sino que se aclaran y complementan unas a otras. Ahora vemos con mayor claridad a favor de qué y contra qué ha tomado partido Occidente con su opción por el cristianismo y el monoteísmo; pero ante todo vemos que la alternativa excluida, el cosmoteísmo reprimido por el monoteísmo, acompaña como una sombra a la religión y a la historia intelectual de Occidente, y la acecha una y otra vez, en oleadas. La religión de Goethe, por ejemplo, era el cosmoteísmo, la verdad velada de la inmanencia divina. Y Goethe no está solo en esto de ningún modo. Ya en el Renacimiento, la visión del mundo del cosmoteísmo antiguo retornó con los textos antiguos y las obras de arte con la fuerza de un retorno de lo reprimido.

La sombra no puede ser eliminada. Puede ser reprimida, pero permanece ahí, latente y oculta, para revelarse potenciada justo por esa represión. El “retorno de lo reprimido” es inevitable. Y si, como definió Schelling, lo siniestro es “aquello que debería permanecer oculto y se revela”, podemos decir que el retorno del cosmoteísmo en el occidente cristiano, así como, en su momento, el retorno del monoteísmo para los egipcios, constituyeron experiencias siniestras, regresos de aquello que no debería volver pero que lo hará de forma ineluctable, para atormentar y sacudir la “normalidad” de lo vigente.

Bibliografía

Assmann, Jan (2004). Moisés el egipcio. Madrid: Oberon

—————– (2006). La distinción mosaica o el precio del monoteísmo. Madrid: Akal

Trías, Eugenio (2019). La filosofía y su sombra. Barcelona: Galaxia Gutenberg